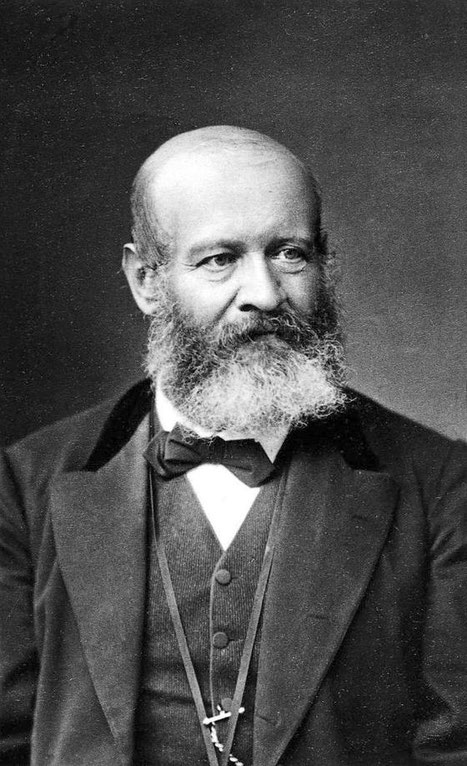

Oberst Abraham Stocker aus Büron Ausgabe Juni 2019

Abraham Stocker wurde am 26.12.1825 als fünftes von neun Kindern von Melchior Stocker und Maria geb. Steiger in Büron geboren. Der Vater war Hufschmied und erbaute 1840 am oberen Dorfbach zusammen mit seinen beiden Brüdern Abraham und Isaak ein Wohnhaus mit einer Hammerschmiede. Das Gebäude am Bühlerweg 1 ist heute sehr schön renoviert und beherbergt wieder einen Metallbearbeiter. Der „Schmiedemelk“, wie sein Vater genannt wurde, war zudem Gemeindeammann von Büron und genoss ein hohes Ansehen.

Abraham Stocker wurde in eine turbulente Zeit hineingeboren und entsprechend bewegt war auch sein Leben. Er war Buchhändler, Pulververwalter für die Innerschweiz und das Tessin, eidgenössischer Oberinstruktor der Infanterie, Verwaltungsrat sowie Rechnungsrevisor der Gotthardbahn und der Bern-Luzern Bahn und Verwaltungsrat der Eidgenössischen Bank. Politisch engagierte sich der überzeugte Liberale als Stadtpräsident von Luzern, kantonaler Grossrat und Nationalrat in Bern. Er war Redaktor und Drucker des liberalen Blattes „Der Eidgenoss“, Mitbegründer des Schweizerischen Alpenclubs (SAC) und ein begeisterter Alpinist, Schütze und Sänger. Unvorstellbar, die Energie dieses Mannes! Doch der Reihe nach.

Die Jugend

Die Gründerzeit des 19. Jahrhundert war in der Schweiz dominiert von den protestantischen Städten und deren Politik. Diese liberalen Kreise hatten Kapital und Einfluss, sie besassen Fabriken, sie beherrschten die Medien und waren international vernetzt. Dem gegenüber standen die ländlich geprägten katholischen Kantone hauptsächlich der Innerschweiz, des Wallis und des Tessin. Kaum wirtschaftlich entwickelt, versuchten diese die alte gesellschaftliche Ordnung aufrechtzuerhalten. Fortschrittliche Kräfte in den katholischen Kantonen unterhielten enge Kontakte zu den liberalen Ständen und suchten die Veränderung.

In die Enge getrieben und quasi als Trotzreaktion setzte der konservative Kanton Luzern noch eins drauf. Er berief 1841die Jesuiten – diese intellektuelle Speerspitze des Papsttums - als Hüter ihres Schulwesens. Der Kulturkampf war somit vorprogrammiert. Er traf die Schweiz in voller Härte und gipfelte in den Sonderbundkriegen!

Das war also das kulturelle Klima in dem Abraham Stocker aufwuchs. Abraham besuchte die Dorfschule von Büron, welche sich damals noch im Kleinfeld hinter dem heutigen Mehrzweckgebäude befand. Seine Mutter Maria geb. Steiger war eine Cousine jenes Büroner Dorfarztes Jakob Robert Steiger, der später als einer der führenden Köpfe der Freischarenzüge in Erscheinung treten sollte..

Dr. Jakob Robert Steiger (1801-1862)

Natürlich hatte Jakob R. Steiger nicht nur auf den jungen Abraham und seinen dreizehn Jahre älteren Bruder Johann (1814-1870) grossen Einfluss. Vom Surental ausgehend war er die Triebfeder des kulturellen Umbruchs im Kanton Luzern.

Fortschrittlich denkende Männer versammelten sich allsonntäglich im Bad Knutwil. Unter ihnen die Büroner Jakob R. Steiger, Sigmund Büehler und andere mehr. Hier traf man auf weitgereiste Kurgäste aus fremden Ländern, welche bereits den neuen Zeitgeist atmeten. Hier konnte man Zeitungen mit anderem Gedankengut lesen und hier scharte der Bäderarzt Kilchenmann intellektuelle Geister der Region zu angeregten Gesprächen um sich. Man wollte den Anschluss an die neue Zeit nicht verpassen, man wollte nicht nur „abnicken“, was Obrigkeit und Kirche vorgaben. Man wollte die „Zwergstaaterei“ (Zitat Vital Troxler) überwinden und man wollte mitbestimmen.

Das Bad Knutwil zu seiner besten Zeit

Als die Freisinnigen in Luzern tatsächlich an die Macht kamen, wurde Robert J. Steiger zunächst in den Grossen Rat und danach in den Regierungsrat gewählt. Dies bewog ihn, in die Stadt Luzern zu ziehen. Vier Jahre später folgte ihm Abraham Stocker, der 1839 auf das städtische Gymnasium wechselte. Unterdessen hatten sich jedoch die politischen Verhältnisse wieder zu Gunsten der konservativen Kräfte verlagert. Der junge Gymnasiast verfolgte aufmerksam die Kämpfe und Auseinandersetzungen, welche dann schliesslich zu dem Sonderbund führten. Er machte auch in der Schule keinen Hehl aus seiner politischen Überzeugung und wurde deswegen häufig schikaniert.

Am Ende des vierten Schuljahres traf ihn ein schwerer Schicksalsschlag, als sein Vater unerwartet starb. Die heimische Hammerschmiede musste verkauft werden und A. Stocker den Besuch des Gymnasiums aus finanziellen Gründen abbrechen. Beim freisinnigen Buchhändler Rudolf Jenni (1814-1876) trat er eine Lehre an. Als bereits im folgenden Jahr der erste Freischarenzug missglückte, musste Jenni aus Luzern fliehen. Der 19 jährige Buchhandlungsgehilfe Abraham Stocker führte fortan die Buchhandlung und das Antiquariat selbstständig weiter.

Kaum vier Monate später scheiterte auch der zweite Freischarenzug, sein Mentor Robert J. Steiger wurde verhaftet, im Kesselturm eingesperrt und zum Tode verurteilt. Bittschriften um Strafmilderung aus der ganzen Schweiz blieben erfolglos und nur durch eine List konnte Steiger entkommen. Kurz darauf, im Jahre 1847 besiegten eidg. Truppen unter der Führung von General Henri Dufour die konservativen Truppen und R.J. Steiger konnte als Militärarzt des Zürcher Bataillons triumphal in Luzern einmarschieren. Wen wundert’s, dass der mittlerweile 22jährige Stocker der neuen Zeit entgegenfieberte: Sein Onkel machte fortan eine politische Karriere, angefangen vom Grossrat des Kt. Luzern bis hin zum Präsidenten der Bundesversammlung, und damit praktisch dem höchsten politischen Amt im neuen Bundesstaat. Am 27.9.1852 heiratete Stocker mit 27 Jahren Klementine, die Lieblingstochter von Robert J. Steiger. Mit ihr hatte er acht Kinder, fünf Söhne und drei Töchter.

Politisches Wirken

Bereits ein Jahr nach seinem Eintritt ins Buchhaus Jenni konnte Abraham Stocker zusammen mit Bruder Johann das Geschäft erwerben, und sie gründeten die „Buchhandlung J & A. Stocker“. In bester Lage am Kappelplatz machten sie sich mit Neuerscheinungen rasch einen guten Ruf.

Sein älterer Bruder Johann hatte die Schulen in Büron und Sursee besucht und danach die Ausbildung am Lehrerseminar in Luzern abgeschlossen. Er war Dorfschullehrer in Büron und Schenkon und legte die Prüfung als Schreiber ab. Von 1848 war er Oberrichter und von 1863-1866 Redaktor am Luzerner Tagblatt.

1854 wurde Johann Stocker in den Regierungsrat gewählt, worauf hin Abraham Stocker die Buchhandlung alleine weiterführte und ausbaute. Er erwarb eine kleine Druckerei und begann mit dem Druck des „Eidgenossen“, dem Kampforgan der Radikalliberalen. Ein Jahr später wurde er, gerade einmal 29-jährig, in den Grossen Stadtrat von Luzern gewählt. Das Mitteilungsblatt erschien nun täglich und Stocker übernahm neben der redaktionellen Arbeit auch den Vertrieb.

Ansicht von Luzern zurzeit als Abraham Stocker in die Stadt zog und das Gymnasium besuchte (Stich 1836

Schon im Jahre 1851 hatte Abraham Stocker die Stelle des eidgenössischen Pulververwalters für die Innerschweiz und das Tessin übernommen. 1849 war Pulverregal in Kraft getreten und jegliche Herstellung von Schwarzpulver war damit zentral geregelt. Vorher gab es unzählige kleine Pulvermühlen und der Kauf von Schiesspulver war völlig unkontrolliert. Man hatte aus den Sonderbundunruhen gelernt und wollte keinen weiteren Bürgerkrieg mehr. Insofern war das Amt eines Pulververwalters ein wichtiger Posten. Dies ermöglichte Abraham Stocker ein gesichertes Einkommen und gab ihm die Freiheiten, sich politisch zu betätigen.

Doch hatte er sich mit all diesen Aktivitäten offensichtlich übernommen. Schmerzhafte Leberattacken häuften sich und Abraham Stocker musste 1856 auf ärztliches Anraten seines Schwiegervaters eine Kur im tschechischen Karlsbad antreten. Schweren Herzens musste er seine Buchhandlung und die Druckerei des „Eidgenossen“ verkaufen. In seiner letzten Ausgabe schrieb er: „ Der Eidgenoss hört mit dieser Nummer auf zu erscheinen. Aber wer weiss, ob wir uns, wenn der Herrgott und das Mineralwasser uns gut wollen, nicht später einander doch noch wieder treffen.“

Die Bäderkur tat ihm gut! Gestärkt und mit neuem Elan kehrte er in die Schweiz zurück . 1858 erschien dann sogar wieder der „Eidgenoss“, dem er nun als Redaktor vorstand. Seine Hauptaufgabe war nun jedoch die der Organisation der Pulvermühle. Er baute oberhalb des Eichhofs ein Wohnhaus mit Kraut- und Baumgarten, das Dubenhaus. Von hier aus verwaltete er die Herstellung des Schiesspulvers an der Pulvermühlenstrasse auf Krienser Boden. Gutes Pulver herzustellen war eine Kunst. Stabsoffiziere bemängelten, dass das Pulver oft stark rauche und keinen „Pfupf“ habe. Stocker konnte die Qualität verbessern und die Produktion erhöhen. So verfügte die Armee 1853 bereits über 14,5 Millionen Gewehrpatronen. Von dieser Pulvermühle ist noch der schöne Schornstein erhalten geblieben und er ist auch heute noch zu besichtigen.

Das Dubenhaus am Krienbach

1865 wurde Abraham Stocker zum Stadtpräsidenten der Stadt Luzern gewählt. Als solcher setzte er sich für den Ausbau des Waffenplatzes Luzern ein und förderte den Bau einer neuen Kaserne Luzern. Diese sollte Platz für mindestens 1000 Mann haben und neben der kantonalen, auch die eidgenössische Kavallerie beherbergen. Unter seiner Leitung wurde der Exerzierplatz Allmend erweitert. Durch seine Bemühungen blieb Luzern somit bis heute als Ausbildungszentrum im Dienste der Armee.

Pulvermühle Kriens 1839

Eineinhalb Jahre wirkte Stocker als „Stapi“. Schon früh hatte er die Bedeutung des Tourismus für die Region Luzern erkannt. Er setzt sich für die Bahnverbindung mit Olten und die Anschlüsse an Zürich und Bern ein. Persönlich war er an der Gründung der „Dampfschiffgesellschaft Luzern“ beteiligt und er forcierte die Planung und den Bau der Gotthardbahn. Unter seiner Führung beteiligte sich die Stadt Luzern mit rund einer halben Millionen Franken am Bau der Gotthardbahn. Als erneut Geld nachgeschossen werden musste, zögerte Stocker nicht. Luzern war mit über 1 Million Franken gar der grösste städtische Geldgeber, obwohl es eigentlich gar nicht an der Gotthardlinie lag. Kein Wunder also, dass der Erbauer Alfred Escher ihn in den Verwaltungsrat der Gotthardbahn berief.

Dr. Alfred Escher,

die treibende Kraft hinter dem Gotthardbahnbau

Ab 1863 war Stocker während 24 Jahren Mitglied des Grossen Rates des Kantons Luzern. Während dieser Zeit setzte er sich für Verbesserungen im Schulwesen und eine Verlängerung der obligatorischen Schulzeit ein. „Der Unterricht könne nicht nachhaltig sein, wenn man die Kinder ausgerechnet dann aus der Schule entlasse, wenn der Verstand zu reifen beginne. Im Lehrplan wünsche er sich zudem mehr Raum für Singen, Zeichnen und Turnen!“

1866 schlug der Grosse Rat Herrn Abraham Stocker als Vertreter des Kantons im Ständerat vor. Gleich in der ersten Sommersession wurde er als zweiter, kurz darauf als erster Stimmenzähler und ein Jahr später gar als Vizepräsident des Rates gewählt. Mit der Wahl zum Vorsitzenden der Kleinen Kammer 1870/1871 krönte er seine Bilderbuchkarriere. Als das Ruder in Luzern wieder zu Gunsten der Konservativen umschlägt, verliert Stocker sein freisinniges Mandat.

Der Offizier Abraham Stocker

Im Jahre 1846 ins militärpflichtige Alter getreten, erledigte Stocker die Rekrutenschule und wurde bald darauf zum Korporal bei der Surentaler Jägerkompanie ernannt. Für eine Ausbildung zum Offizier wird der freisinnige Stocker zunächst für nicht geeignet gehalten. 1847 begab er sich für einige Zeit in die Westschweiz. Einerseits wollte er seine Sprachkenntnisse vervollkommnen und andererseits entzog er sich so einem möglichen Militäreinsatz gegen seine geistesverwandten Freischärler. Als sich die eidgenössischen Truppen unter General Dufour Richtung Innerschweiz in Bewegung setzten, hoffte er bei einem Waadtländer Bataillon zugeteilt zu werden. Sein Antrag wurde abgelehnt und so marschierte er auf eigene Faust Richtung Luzern.

General Henri Dufour

Seine Rechnung ging auf. Dufour siegte und die Bundesregierung ersetzte möglichst viele konservative Offiziere durch liberale Kräfte. Abraham Stocker wurde zum Unterleutnant ernannt, zwei Jahre später zum Oberleutnant und 1853 zum Hauptmann. Schon im Jahr darauf gehörte er als Major zum Stab des Bataillons 33. Die Allgemeine Schweizerische Militärzeitung sprach von einer raschen Karriere, wie man sie in der Schweiz nur selten finde.

1856 nahm er an der Grenzbesetzung in Basel teil. Sein Bataillon blieb dort 10 Wochen stationiert. Der Grund war ein möglicher Krieg mit Preussen. In Neuenburg, welches seit 1815 gleichzeitig Schweizer Kanton und Besitz des preussischen Königs war, standen sich republikanische und royalistische Kräfte feindlich gegenüber. Der preussische Generalstab drohte bis Bern und falls nötig bis Genf durchzumarschieren um seine Interessen zu wahren. Am Weihnachtstag 1856 rückte das Bataillon 33 ein, leistete den Kriegseid und zog über den Hauenstein nach Basel. Dort wurden sie herzlich empfangen und in Privathäusern einquartiert. Die Schweizer Grenze wurde nun von Basel bis an den Bodensee durch zwei Divisionen verteidigt. Schlussendlich verzichtete der preussische König auf seine Ansprüche und der Grenzdienst war unerwartet schnell zu Ende. Die Regierung erwartete im Nachgang einen Bericht über die Mobilmachung, den Stocker gewissenhaft und mit Sachverstand ablieferte. Obwohl er den bewaffneten Dienst der Soldaten lobte, hielt aber auch nicht mit der Kritik an einigen Offizierskollegen zurück. Zu unordentlich seien einige, zu trinkfreudig andere. Er betonte die Vorteile der Milizarmee und sah den jungen Bundesstaat politisch und militärisch auf dem richtigen Weg.

1860 wählte der Bundesrat Major Stocker in den Eidgenössischen Generalstab, der vom Hans Wieland geleitet wurde. Der Basler Oberst setzte auf den sachkundigen, marschtüchtigen, genügsamen Luzerner, der es verstand, auch im Ausland leicht mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. Eine Aufgabe Stockers war es nämlich, parallel zur Landesgrenze die Möglichkeiten feindlicher Verbände zu erkennen und daraus Rückschlüsse für die Landesverteidigung zu ziehen. So reiste er in die Lombardei, ins Piemont und nach Savoyen, um Geländeabschnitte und Schlüsselstellen zu beurteilen. Stockers Arbeit war sehr wertvoll und bald verband ihn eine innige Freundschaft zu Oberst Wieland.

1864 brachen in Genf Unruhen aus, die wiederum zu einer eidgenössischen Intervention führten. Anhänger des als „Diktators von Genf“ bezeichneten James Frazy wollten ihre Wahlniederlage nicht eingestehen, griffen zu den Waffen und erschossen zwischen Bahnhof und Rhone acht ihrer Gegner. Der Bundesrat setze eines ihrer Mitglieder als Kommissär in Genf ein und stellte ihm Truppen zur Verfügung, um Ruhe und Ordnung wieder herzustellen. Abraham Stocker, mittlerweile Oberstleutnant im Generalstab, befehligte ab November das Entlebucher Bataillon 66. Die Soldaten fassten scharfe Munition und patrouillierten durch die Genfer Strassen. Immer wieder kam es zu Scharmützeln und die Randalierer rotteten sich noch lange zusammen. Doch Dank der konsequenten Präsenz der Soldaten auch während der Nachtstunden, herrschte bald wieder Ruhe. Das EMD lobte den Brigade- und Platzkommandanten: „ Herr Stocker hat seine Mission mit Eifer und Takt vollzogen, und das Departement sieht sich daher verpflichtet, …den Antrag zu stellen, demselben die in Genf geleisteten guten Dienste durch den hohen Bundesrat aufs Beste zu verdanken.“

Während sich Preussen und Österreich im Jahre 1866 in Böhmen bekämpften, glaubten die Italiener die Gunst der Stunde nutzen zu können, um Venetien und das Veltlin vom österreichischen Joch zu befreien. In Bern rechnete man mit Kämpfen an der Südostgrenze und Umgehungsmanövern im Münstertal. Am 13. Juni bot der Bundesrat Oberst Eduard von Salis und die Truppen der 23. Brigade auf. Mit ihnen rückte auch Oberstleutnant Stocker als Divisionsadjudant und Chef des Stabes ein. Am 22. Juni stiessen die ersten Truppen auf österreichische Kräfte, die übers Stilfserjoch hart an der Schweizer Grenze ins Veltlin vorstiessen. Zu Stocker Aufgaben gehörten die Erkundungen möglicher Feindbewegungen über Schweizer Gebiet und die Vorbereitung einer Verteidigung gegen überlegene Verbände. Währenddessen sich Österreicher und Italiener erbitterte Kämpfe lieferten, sicherte die 23. Brigade häufig wechselnde Schauplätze. Mal war das Münstertal gefährdet, ein anderes Mal das Puschlav. Patrouilliendienst auf dem Ofenpass wechselte sich mit Stellungsbezug im Val Vau ab. Zurück im Lager in Santa Maria meldete ein Posten, ein erneuter Angriff der Italiener stehe bevor. Morgens um sechs Uhr stieg Stocker mit seinen Soldaten in einem Gewaltmarsch zum Engpass hinauf und liess einen Querriegel beziehen. Er selbst stieg hinauf zum Wormserjoch, dem heutigen Pass Umbrail. Dort liess er sich aus erster Hand von den Österreichern unterrichten. Der Waffenstillstand zwischen Österreich und Italien trat am 11. August in Kraft. Venetien wurde nach dem Krieg Italien zugeschlagen, das Trentino blieb vorerst aber bei Österreich. In seinem Rapport an den Bundesrat schrieb Divisionskommandant von Salis:“ Natürlich muss ich Oberstleutnant Stocker erwähnen, der mit solcher Sachkenntnis, Takt und Fleiss seinen Obliegenheiten vorstand, dass ich nicht genug Anerkennung hier aussprechen kann, und ich stehe nicht an, ihn als einen der vorzüglichsten Stabsoffiziere zu bezeichnen.“

In der Schlacht von Bezzeca von 1866 konnten die Italiener den einzigen Sieg gegen die Österreicher erzielen, mussten sich danach aber zurückziehen

Nach seiner Rückkehr aus dem Engadin war Abraham Stocker wieder als Pulververwalter tätig und kam seinen Verpflichtungen im Stadtrat, Kantons- und später Ständerat nach. Am Neujahr 1868 folgte dann die Beförderung zum Oberst im Eidgenössischen Stab. Während des Deutsch-Französischen Krieges von 1870/71 flüchteten grosse Teile der französischen Armee (Bourbakiarmee) in die Schweiz und wurden auf verschiedene Kantone aufgeteilt. Luzern wurden 550 französische Offiziere zugeteilt und Stocker erhielt vom Bundesrat den Auftrag, deren Beaufsichtigung zu übernehmen. Die Franzosen, mit denen sich Oberst Stocker in ihrer Muttersprache verständigen konnte, verursachten dem ruhig, aber bestimmt auftretenden „Kommandanten des Offizierdepots Luzern“ wenig Ärger.

In den Jahren danach profilierte sich Stocker als Autor verschiedener Artikel über die Wehrpflicht und Wehrverfassung in der Schweiz. Er war im Innersten davon überzeugt, dass die Wehrhaftigkeit und nur die Unabhängigkeit der richtige Weg für die Schweiz sei. Der Tiefpunkt für die Schweiz sei aus seiner Sicht gewesen, als sich Ende des 18.Jahrhunderts französische, österreichische und russische Heere auf Schweizer Boden bekämpften und enorme Schäden hinterlassen hätten. Es gehe nicht in erster Linie um Frieden, der es erlaube, einträgliche Geschäfte zu tätigen, sondern um Freiheit und Unabhängigkeit. Insofern sind Stockers Thesen aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts auch heute noch hochaktuell. 1874 wirkte Abraham Stocker an der Revision der Bundesverfassung und an der Militärorganisation mit. In Bern wusste man um Stockers aussergewöhnliche Arbeitskraft und man schätzte seine Fähigkeiten, sich durchzusetzen. Bundesrat Welti wollte Stocker als Sekretär für das EMD gewinnen, aber er lehnte ab, im Wissen um seine eigenen Grenzen. Später bat ihn der Vorsteher des EMD, die neugeschaffene Stelle eines Oberinstruktors der Infanterie zu übernehmen und die Umsetzung der neuen Militärorganisation an die Hand zu nehmen. Auch hier zögerte Stocker zunächst, liess sich aber schliesslich von Bundesrat Welti überreden.

Kirche und Gesellschaft

Abraham Stocker war ein gläubiger Mensch und von Haus aus ein Katholik. Als Papst Pius IX. 1864 den Liberalismus nahezu verteufelte, fühlte er sich als Freisinniger vor den Kopf gestossen. In Luzern hiessen die Liberalen ja nicht um sonst „Freisinnige“, denn sie fühlten sich dem katholischen Glauben weiterhin verbunden. Das Ringen zwischen Kirche und Staat gipfelte 1870, als das erste vatikanische Konzil der Regierungsgewalt des Papstes und seiner Lehrunfehlbarkeit in Glaubens- und Sittenfragen zustimmte. Ständerat Stocker zählte in Luzern zu den Initianten einer Versammlung, welche zu dem neuen Unfehlbarkeitsdogma Stellung beziehen sollte. In seiner Rede rief er aus: „ Jesus, in Niedrigkeit geboren, habe nicht nach Macht und Grösse gestrebt, wohl aber die römische Kurie.“ Die Versammlung schloss in einhelliger Ablehnung des neuen Dogmas. Für die konservativen Kräfte war dies ein willkommener Anlass aufzuzeigen, dass die Liberalen ohne rechten Glauben seien. Für Stocker war die Sache damit aber noch längst nicht erledigt. Er reiste nach Bern und sucht Gleichgesinnte. Noch im selben Jahr fand die Gründung des „Schweizerischen Vereins freisinniger Katholiken“ statt. Stocker vertrat die Auffassung, Religion müsse den ganzen Menschen erfassen und durchdringen, ansonsten sie nichts tauge. 1883 stellte er an seine Gesinnungsgenossen die Frage sich nun zu entscheiden, ob man „ warm oder kalt sein wolle“. Aus dieser Gruppierung heraus entstand die erste christkatholische Gemeinde in Luzern, als dessen eigentlichen geistigen Vater man Abraham Stocker bezeichnen kann.

Stocker präsidierte die Luzerner Gemeinnützige Gesellschaft und gründete den freiwilligen Armenverein Luzern. Mit dieser wurde zahllosen Notleidenden und Bedürftigen geholfen. Als Redner in Aarau machte er sich 1884 für Ausbau von Kunstgewerbeschulen zur Hebung des Niveaus im Kunsthandwerk stark.

Im Herbst 1862 erhielt Stocker vom Berner Naturforscher Theodor Simler ein „ Kreisschreiben an Alpenfreunde in der Schweiz“, das vorwiegend an Akademiker, Kaufleute und Beamte gerichtet war. Darin regte er die Gründung eines Vereins von Hochgebirgsfreunden an und fügte an, dass die Schweizer nicht länger tatenlos zusehen sollten, wie Ausländer, vor allem Engländer, die Alpen eroberten, erforschten und sie für sich beschlagnahmten. Der Aufruf führte am 19. April 1863 in Olten zur Gründung des Schweizerischen Alpenclubs SAC. Anwesend waren ganze 35 Personen und Abraham Stocker war der einzige Luzerner. Bereits zwei Wochen später gründete er zusammen mit 11 weiteren Alpinisten die Sektion Pilatus des SAC. Stocker war ein begeisterter Alpinist. Zigmal erklomm er den Luzerner Hausberg und seine grösste Tour führte ihn auf das Finsteraarhorn.

Auch als Sänger zeichnet sich Abraham Stocker aus. Er zählte zu den Gründern des Luzerner Männerchors „Harmonie“, aus der sich später die freisinnige Luzerner Liedertafel entwickelte. Als Sänger mit kräftiger Stimme sang er im zweiten Bass. 1849 war er Mitbegründer des Luzerner Kantonalgesangvereins, dem er 18 Jahre lang als Präsident vorstand.

1880 wurde Stocker von der Gotthardbahn angefragt, die Stelle des verstorbenen Hermann Zähringer als „ Chefs des Büros der Rechnungsrevision“ zu übernehmen. Nach einiger Bedenkzeit sagte er zu und bezog das Büro an der Hofkirche im Hotel „Bellevue“. Nun kam endlich etwas Ruhe in sein Leben. Er widmete sich der Familie, caritativen Aufgaben, dem Gesangsverein und hielt Vorträge, die er bisweilen drucken liess. Auch unterhielt er stets gute Kontakte zu seinem Heimatort Büron, und er nahm das Abstimmungsergebnis zur Verfassungsrevision von 1874 mit besonderen Genugtuung zur Kenntnis. Den 274 Ja- standen lediglich 7 Nein Stimmen gegenüber, während dem der Kanton Luzern gesamthaft doch eher zurückhaltend abstimmte. Die freisinnige Hochburg Büron war ihrem Ruf treu geblieben.

1886 wurde Abraham Stocker ernsthaft krank. Er litt unter Asthma und Herzbeschwerden. Am 7. Oktober 1887 verstarb er in seinem Dubenhaus im Obergrund. Über 1200 Menschen nahmen an seinem Begräbnis im Friedental teil.

Die Allgemeine Schweizerische Militärzeitung schrieb im Nachruf: „ Oberst Stocker war von hoher Statur und energischem Äusseren; in seiner Erscheinung erkannte man den echten Volksmann. Stocker war ein wackerer Eidgenosse, welcher stets nach seiner vollen Überzeugung gehandelt hat “.

„Der Bund“ meldete am 9. Oktober 1887 auf seiner Titelseite gar: „ Das Vaterland hat einen seiner besten Söhne verloren“. V.S. 2019

Oberst Abraham Stocker