Hexen- und Galgengeschichten

Ausgabe April

2018

Wie im Beitrag über die Burg von Büron bereits erwähnt, war Büron von 1455 – 1798 Sitz

Landvogtei Büron- Triengen. Diese Funktion beinhaltete u. a. auch die Ausübung der niederen Gerichtsbarkeit.

Niedere Gerichtsbarkeit

Die niedere Gerichtsbarkeit befasste sich i. d. R. mit geringen Delikten des Alltags, welche mit Geldbussen oder leichteren Leibstrafen (Pranger

o. ä.) sühnbar waren.

Leichte Straftaten waren z. Bsp. Waldfrevel, Überackern, Übermähen, zu viel Vieh Auftreiben und Zäune versetzen usw.

Dieses Niedere- (Zwing) Gericht, welches von der Stadt Luzern eingesetzt worden war, war ein Wochengericht, und zwar ein Geschworenengericht mit vereidigten Beisitzern, das regelmässig alle 14

Tage stattfand. Das Gericht bestand aus vier Geschworenen (den Vierern) unter dem Vorsitz des Ammanns. In seinem Amt als „Richter“ trug er die Amtszeichen.

Am Gericht waren auch drei Fürsprecher, welche die Parteien vor Gericht vertraten. Die Vierer schworen den Amtseid, welchen sie von den Herren in Luzern erhalten hatten:

„die selben vierer söllent dann schwerrenn, des dorffes und zwings gerechtigkeit zuo behan untz an unser herren von Lucern...“ Auch der Ammann schwor diesen Eid.

Das Gremium der „Vierer“ fungierte aber nicht nur als Gericht, sondern in der Folge eigentlich als „Gemeinderat“ unter dem Vorsitz des Ammanns. Eine Einrichtung, welche sich bis in die heutige

Zeit bewährt und überliefert hat.

Auch waren alle Handänderungen, um gültig zu sein, von der Landvogtei auszufertigen. Büron und Triengen wurden später eigenständige Gemeinden, Teile der ursprünglichen Aufgaben sind aber noch

nachzuweisen.

Ältere Bürger von Büron erinnern sich vielleicht noch, dass die Grundbuchunterlagen in Triengen, dort zuletzt an der

Bahnhofstrasse 3, aufbewahrt wurden. Danach wurde es nach Sursee verlegt. Mittlerweile wurde das Grundbuchamt Luzern West in Schüpfheim zusammengefasst und man muss fast eine Tagesreise

unternehmen, will man Einsicht in irgendeine Dienstbarkeit oder einen Grundbuchplan erhalten!

Hohe Gerichtsbarkeit

Folter, schwere Leibstrafen oder Todesurteile durften nicht selbstständig verhängt werden. Hierfür war die Hohe oder auch Blut- Gerichtsbarkeit der

Stadt Luzern zuständig, welche für Kapitaldelikte, wie Diebstahl, Raub, Mord, Totschlag und Notzucht, sowie schwere Straftaten wie Ehrverletzungen und Brandstiftung etc. zuständig war.

Todesurteile wurden also von der Hohen Gerichtsbarkeit in Luzern gesprochen und an den verschiedenen Richtstätten, z. Bsp. Willisau, vollstreckt.

Im Kanton Luzern gab es damals im Wesentlichen einen Hauptrichtplatz, nämlich den von Emmenbrücke und daneben aber auch die Richtplätze der Landvogteien (später Landgerichte, noch später

Amtsgerichte), z. Bsp. am Galgenberg zwischen Buholz und Wolhusen und viele andere.

Der Richtplatz

von Emmenbrücke, auch Wasenplatz genannt, liegt unweit des Zusammenflusses von kleiner Emme und Reuss. Er wurde bis 1798 benutzt. Im gleichen Jahr wurde auch die Landvogtei Büron- Triengen

aufgehoben.

Das Jahr 1798 ist auch in anderen Zusammenhängen bedeutsam, begann doch nach der französischen Revolution auch in der Schweiz eine neue Zeitrechnung.

Im Mittelalter galt das irdische Dasein als Vorbereitung auf ein Leben im Jenseits.

Die Art und Weise wie man zu Tode kam, galt als entscheidend für das jenseitige Leben, denn man unterschied zwischen dem guten, dem schlechten und dem bösen Tod.

Wenn über einen Übeltäter die Todesstrafe verhängt wurde, ging es letztlich darum, durch das Erleiden einer bestimmten Todesart eine Strafe zu verbüssen, die auch das Leben im Jenseits bestimmte.

Hieraus erklären sich die unterschiedlichen, oft grausamen Hinrichtungsarten.

Der Tod durch Enthaupten mit anschliessendem Begräbnis, galt als privilegiert, das langsame Verwesen auf dem Rad oder am Galgen als besonders elend.

Blutgerichtsbarkeit war auch ein Herrschaftssymbol. Den Galgen erbaute man deshalb an weithin sichtbarer Stelle, oft nahe an einer Landstrasse, im Falle von Emmenbrücke an der wichtigsten

Verkehrsachse nach Luzern. Vor allem hat wohl auch der Anblick der Gehängten, die über lange Zeit am Galgen baumelten, den gewünschten Abschreckungseffekt gehabt.

Der Emmer Richtplatz war ca. 2000 m2 gross und von einer Mauer umgrenzt. Der Richtplatz war dreieckig angelegt und der Galgen etwa vier Meter hoch. Teile sind heute noch zu sehen.

Bei Ausgrabungen fand man zahlreiche menschliche Skelette, oft mit verrenkten Gliedmassen und in Bauchlage. Zeichen des sorglosen Umgangs mit den Toten.

Der Wasenplatz von Emmen war jedoch nicht nur Richtplatz, sondern hier wurden auch Tiere, vor allem Hunde, abgetan und verwertet.

Der Wasenmeister stellte aus den Tierkadavern durch Auskochen Heilmittel her. So galt beispielsweise Hundefett als Mittel gegen Tuberkulose, Frostbeulen und Quetschungen. Auch die

zu Pulver gemahlenen Hundeknochen dienten als Heilmittel.

Modell des Emmer Richtplatzes aus dem hist. Museum Luzern. Im Hintergrund erkennbar der Zusammenfluss von Reuss und Emme.

Doch zurück

nach Büron.

Auch hier wurden von der Hohen Gerichtsbarkeit in Luzern resp. Willisau verhängte Todesurteile vollstreckt .

Orts- und Flurbezeichnungen und verbriefte Geschichten zeugen hiervon. Der „Galgerain“ heisst nicht umsonst so. Auch hier stand am höchsten Ort ein von weither sichtbarer Galgen. Aber nicht nur

Todesurteile durch Erhängen wurden hier vollzogen. Es wurden auch Menschen verbrannt.

Ein besonders spektakulärer Fall ereignete sich im Sommer 1447.

Die aus dem Badischen Bischoffingen stammende Anna Vögtlin (nicht zu verwechseln mit Anna Göldlin) wohnte am 23. 5. 1447 in Ettiswil dem Heiligen Abendmahl bei. Nach der Messe gelang es

ihr, durch die Eisengitter des Sakramenthäuschens eine Hostie zu stehlen. Solche Taten kamen damals ab und zu vor, denn man brauchte die Hostien für allerlei Zauberei.

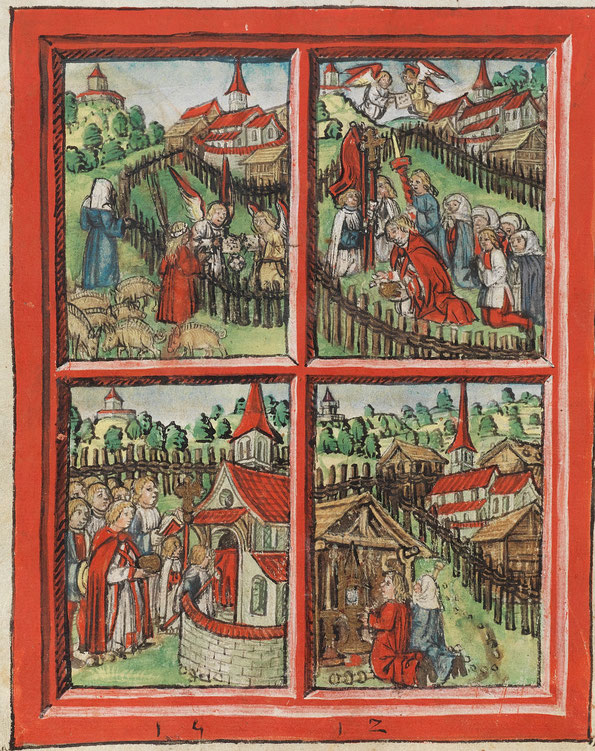

Kriminalgeschichte 1.Teil: Anna Vögtlin stiehlt eine geweihte Hostie aus dem Sakramenthäuschen. Zwei Engel verwandeln die Hostie in eine weisse Blume (Gemälde von Diepold Schilling)

Am

Ausgang des Dorfes aber schien es ihr, als ob die Hostie immer schwerer würde, und sie warf ihre Beute kurzerhand in die Brennnesseln am Wegrand.

Die Schweinehirtin Margreth erblickte die in sieben Teile zerbrochene Hostie in Gestalt einer weissen Blume. In einer Prozession brachte man diese dann feierlich zurück in die Kirche.

Kriminalgeschichte 2.Teil: Der Frevel wird entdeckt und die Hostie wird von Gläubigen in einer Prozession zur Kirche zurückgebracht. Durch die Geschichte des Raubes entsteht ein Wallfahrtsort.

Allerdings war der siebte Teil in eine Erdspalte gefallen. Unverzüglich liess man darüber eine Kapelle erbauen,

welche ein Jahr später bereits eingeweiht wurde.

Die Kapelle erhielt wohl im Sinne einer Sühne den Namen St. Anna-Kapelle.

Die bedauerliche Anna Vögtlin floh nämlich Hals über Kopf und wurde am Grenzbach zwischen Büron und Triengen gefasst. Laut Gerichtsurteil vom 16.Juni 1447 wurde sie zum Tode verurteilt und

daraufhin in Büron verbrannt. Ihre Asche soll danach in den Grenzbach gestreut worden sein.

Anna Vögtlin wird im Jahre 1447 wegen Kirchenraubes und Hexerei in Büron verbrannt. Auf dieser

Darstellung wurde Willisau als Hintergrund gewählt. Einerseits als gestalterisches Mittel, andererseits um der übergeordneten Gerichtsbarkeit Bedeutung beizumessen.

Dem Richter gesteht sie reumütig: sie wolle „ungezwungen selber zu guotem willen in das feur gan“!

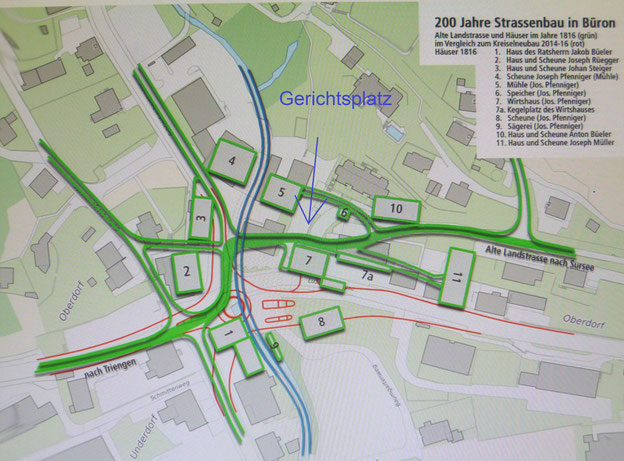

Richter war Hemman von Rüssegg, Besitzer der Herrschaft von Büron und der Gerichte über Büron und Triengen. Ort der Verhandlung war der Platz zwischen dem alten Gasthof Löwen und der Mühle (heutiges Gebäude des Pizza Maxx). Hier wurden sämtliche Versammlungen abgehalten.

Man muss wissen, dass im Mittelalter besondere Vorsicht im Umgang mit dem hl. Brot geübt wurde. Der Verlust einer Hostie oder nur eines Teilchens davon, galt als Verunehrung und wurde als schweres Verbrechen bestraft.

Die Legende vom Ettwiswiler Hostienraub nach Bütler: Das Wunder von Ettiswil

„Als zu Ettiswil der Verlust des hochheiligen Schatzes ruchbar wurde, geschah es nach wenigen Tagen, dass eines Abends Margareth Schulmeister mit Namen, jung an Jahren, die Schweine hütete auf dem Feld und dieselben bei jenem Nesselbusch vorüber ins Dorf eintreiben sollte. Als die Schweine an die Stelle kammen, wollten sie weder vorwärts noch rückwärts laufen, fielen teils auf die Knie, teils grunzten sie und machten sonderbare Gebärden, so dass das arme Schweinemägdlein in Sorge und Angst kam. Als sie sich umsah, erblickte sie im Nesselbusch, einer weissen Rose gleich, einen Engel und die Hostie mit grossem Schein umgeben...

Das Geschrei und die wunderbare Auffindung des Schatzes kam dem Pfarrherrn bald zu Gehör, wie auch allen anderen Einwohnern des Dorfes. Da lief Mann und Weib, jung und alt das Wunder zu besichtigen. Freud und Leid waren durcheinander vermischt: Einer beherzigte die grosse Unehre, welche das boshaft Weib unserem Herrn und Seligmacher angetan; ein anderer erfreute sich der wunderbaren Auffindung, der schönen Gestalt und des Glanzes des hochheiligen Sakramentes. Der Pfarrherr als weiser Mann wollte Gott den Herrn nicht länger in Unehre unter den Nesseln an der Strasse liegen lassen, eilte zur Kirch, liess durch das Geläut das Volk herbeirufen und sammeln, verordnete eine Prozession abzuhalten, das hochwürdige Sakrament wieder mit Kreuz und Fahnen, Lichtern und Glockenschall einzuholen, so gut es in solcher Eile geschehen konnte.

Als man aber zum Ort kam, und der Pfarrer wie alle anderen mit besonderer Andacht Gott den Herrn angebetet hatten, langte der Pfarrherr mit seiner Patene nach den Stücken und Partikeln dieselben aufzuheben. Nachdem die sechs Teile in der Runde herum aufgehoben waren, und der Priester nach der mittleren runden Hostie griff, versank dieselbe vor allen in der Erde, so dass sie nicht mehr zu sehen und zu bekommen war. Sie wurden endlich Rats, dass es bedeute, allda eine Kapelle zum ewigen Gedächtnis aufzubauen. So wurde die Geschichte im ganzen Land lautbar…

Die sechs anderen Teile wurden in der Pfarrkirche aufbewahrt und von Einheimischen und Ausländischen besucht und angebetet. Gott wirkt und erzeigte auch manches Wunderwerk an Blinden, Lahmen und Kranken noch bis in unsere Zeiten.“

Häxebächli

Der Grenzbach heisst heute noch im Volksmund „Hexebächli“, um den sich zahlreiche Sagen ranken, so z. Bsp. diese:

Am Anfang des 19.Jahrhunderts zog ein Mann von Triengen nach Büron. In Büron war Tanz. Als der Mann zum Hexenbächlein kam, sah er eine grosse hübsche Jungfrau, die ihn anredete und fragte, wohin

er ziehe. Als der Mann sagte, er gehe nach Büron zum Tanz, wollte die Jungfrau mit ihm gehen.

Der untere Teil des Grenzbaches, im Volksmund auch Häxebächli

Sie zogen zusammen zum Dorf und tanzten vergnügt bis Mitternacht. Da sagte das Mädchen, ihre Stunde habe geschlagen,

sie müsse heim. Der Mann begleitete sie auf der Strasse und schaute ihr nach.

Da sah er plötzlich, dass sie einen Geissfuss hatte. Er liess sich seine Entdeckung aber nicht anmerken und ging noch ein paar Schritte mit dem Mädchen. Auf der Strasse dankte ihm die Schöne und

sagte, als sie Abschied genommen hatten, wenn er ihr noch einen Kuss gegeben hätte, wäre sie ein Kind der Seligkeit geworden. Dann verwandelte sie sich in einen Hund und trabte wieder dem

Hexenbach zu.

Der Mann, den die Erzählenden noch gekannt hatten, bekam von dieser Zeit an ein Weh und starb bald daran.

Andere haben des Nachts beim Hexenbächlein auf der Strasse eine grosse Frauengestalt gesehen, die immer die andere Strassenseite hielt und einige Schritte vorauseilte. Gelange es einem, ihr nahe

zu kommen und sie anzureden, verschwand die Gestalt. (nach Kuno Müller, Luzerner Sagen)

Hexenprozesse

Zur Verhaftung einer Hexe hatten die weltlichen Behörden freie Kompetenz. Nur schon ein Gerücht reichte aus, einen Prozess zu eröffnen!

Das Amts- und Twinggericht von Knutwil vom Jahre 1579 gibt Aufschluss, „wie man mit verlümbdet Lüt fachen soll.“ So wird dem Ammann das Recht eingeräumt, verleumdete Menschen einzufangen und nach Luzern zu überstellen. Bei diesen „Verlümbdeten“ konnte mit Bestimmtheit davon ausgegangen werden, dass es sich um Hexen handelte. 1625 wurden Cleova Wütschart und Anne Schniderin „ wegen der vylfältigen klag ihrens schändlichen, ergerlichen läbens der zaubery oder hexerei“ vor gericht angeklagt und verurteilt.

Meist erzwang der Untersuchungsrichter ein Geständnis durch die grausamsten Foltermethoden. Es war ganz legal zu foltern, denn erst nach einem Geständnis waren die Bedingungen für ein Todesurteil erfüllt.

Den Hexen, die als Verbündete des Teufels ihre Schuldigkeit zugaben, blieb nichts anderes übrig, als das Todesurteil entgegenzunehmen. Mittels der Todesstrafe sollte der Dämon aus dem Körper ausgetrieben, oder gar mit dem Körper unschädlich gemacht werden. Vor dem Tod mussten die Verurteilten meist nochmals in aller Öffentlichkeit unmenschliche Torturen über sich ergehen lassen.

Wie viele Hinrichtungen es in Büron gab ist nicht aktenkündig. Alleine in Sursee wurden 42 Todesurteile ausgesprochen. Als letzte Hexe im Kanton Luzern wurde am 3. September 1675 Anna Weibel aus Schongau verbrannt.

Diese Zeit mit all ihrem Irr- und Aberglauben bleibt nicht umsonst als dunkles Mittelalter in unserer Erinnerung. V.S. 2018