Die Mühle von Büron Ausgabe April 2019

Mit dem auslaufenden Spätmittelalter, also im 14./ 15. Jahrhundert, begann man in der ganzen Schweiz Getreidemühlen zu bauen. Wann die Mühle von Büron genau erbaut wurde ist ungewiss. Sicher aber wurde sie während der Regentschaft der „Freiherren von Arburg“ errichtet, welche von 1130 bis 1466 das Gebiet regierten. So ist z. Bsp. von den ebenfalls im Herrschaftsgebiet der Habsburger gelegenen drei Mühlen im benachbarten Sursee bereits 1310 die Rede.

Die Mühle von Büron wurde erstmals urkundlich im Jahrzeitbuch vom 5. April 1443 erwähnt. Margaretha von Aarburg ordnet ein „modiem“ an ihre Jahrzeit., d.h. sie regelt gewisse Dinge für die Zeit nach ihrem Ableben. Hier ist die Rede von einer „molendino in villa bürren“, also einer Mühle im Weiler Büron.

Orginal aus dem Jahr 1443 mit dem Text: „molendino in villa bürren“ (unterstrichen)

Durch den Verkauf der gesamten Herrschaft Büron im Jahre 1455 an die Stadt Luzern geht auch die Mühle in deren Besitz über. Seither bestand ein Pachtverhältnis, welches der Obrigkeit in Luzern satte jährliche Einkünfte brachte.

Schon im Jahre 1508 wird in den Vogtrechnungsbüchern eine Sägerei erwähnt. Man muss wissen, dass ein Mahlbetrieb meist durch eine Sägerei, häufig auch eine Bäckerei ergänzt wurde. Beides war auch in Büron der Fall.

Aus der frühesten Lehenszeit findet man in den Archiven folgende Hinweise:

- Vogtrechnungsbuch von 1508: Die Mühle von Büron gibt jährlich „Minen Herren“

6 Mütt* Kernen und 3 Pfd. Häller (*1 Mütt ist eine Mannlast, gemessen in Zwilchsäcken von ca. 65 – 150

L)

- 1540 wird ein Jakob und 1550 ein Heinrich Müller erwähnt

- 1571 wurde die Mühle renoviert. Die Kosten beliefen sich auf 73 Gulden und 140 Batzen und wurden vom Stand Luzern getragen. Ab 1583 sind die Pachtverhältnisse besser bekannt.

Das Mühlengebäude (hier noch mit der inzwischen abgerissenen Tankstelle)

Die Müllerfamilie Lütolf

Von 1586 – 1684 waren Hans Lütolf und seine Nachfahren Pächter auf der Mühle Büron. Hans Lütolf entstammte einer Müllerdynastie des Rudolf Lütolf, welcher als Lehenmüller seit 1540 in Triengen ansässig war. Er verliess Triengen und liess sich um 1574 als Müllerknecht, ab 1583 dann als Lehensmüller auf der Mühle Büron nieder, die ebenfalls der Obrigkeit von Luzern gehörte.

Offenbar trug er sich schon bald mit dem Gedanken, Büron als Stammmühle für seine Familie auszubauen. Er hat viel in den Betrieb investiert, liess zwei Weiher anlegen und baute auch ein Wohnhaus. Zudem war er ängstlich darauf bedacht, die Nachfolge seines Sohnes schon früh zu sichern. 1602 bezahlte er zum Voraus die Handänderungsgebühr für den nach seinem Tod erfolgenden Übergang! Als er dann 1610 starb, setzte die Obrigkeit den ältesten Sohn Hans und dessen zum Teil noch minderjährige Geschwister in Lehen ein, ausdrücklich in Würdigung der väterlichen Investitionen.

Auf Hans folgte 1642 sein ältester Sohn Martin als Lehensmüller. In ihm waren Rechtschaffenheit und Pflichtbewusstsein mit kluger Vorsicht vereint. Als sich nämlich die bäuerliche Bevölkerung 1653 gegen die Obrigkeit auflehnte, wäre es Martin Lütolf wie etwa den Müllern Stürmlin in Rothenburg und Gassmann in Eich ein Leichtes gewesen, auf der obrigkeitsfeindlichen Welle zu reiten und sich als Führer der Bauernschaft hervorzutun. Er jedoch setzte sich für Luzerns Interesse ein, was ihm der Rat nie vergas.

Am 3. Juli 1642 stehen die Brüder Martin und Hans Lütolf vor dem Schultheiss und Rat der Stadt Luzern und tragen vor (übersetzter Protokollauszug):

„Wie ihr geliebter Vater sel. die Mühle Büron mit aller Zubehörde von den gg. HH*. und Oberen zu Lehen gehabt. Demselben sei auch jährlich eine Buche aus dem Hochwald zur Erhaltung des Mühlegeschirrs bewilligt gewesen. Ferner sei ihm wegen des eichenen Holzes anno 1633 eine Urkunde erteilt worden. Die beiden Brüder bitten nun:

1. Der Rat möge nach dem Tod des Vaters dieses Lehen nun ihnen

zustellen.

2. Auch sei bei der 1633 erteilten Urkunde der Bannwart zur Erteilung der Buche

anzuweisen.

3. Die gg. HH. und Oberen mögen die Urkunde, die dem Müller zu Triengen und

Winikon gegeben wurde und welche laute, dass der Müller zu Büron von denen

von Triengen und Winikon nicht zur Mühle fassen** solle, aufzuheben und

kraftlos zu machen, zumal ja die Mühle in Büron u. gg. HH und Oberen

„eigentümlich und schupflehig“ sei. ***

* Gnädige Hohe Herren

** siehe Erklärung weiter unten (zur Mühle fassen bedeutet mahlen lassen).

*** Ein Schupflehen wird nur auf eine bestimmte Zeit verliehen. Nach dem Tod fällt es

an den Lehnsherren zurück

Die Mühle wurde sodann von den gg. HH. und Oberen dem älteren der beiden Brüder, nicht beiden zusammen, nach Lehensrecht zu Lehe gegeben. Nämlich die Mühle samt Mühlengeschirr und Güter. Für das Lehen hatten sie dem Kornhausmeister alljährlich auf Martini 300 Gulden in bar zu zahlen, erstmals auf Martini 1643. Für diesmal aber sollen sie 40 Dukaten zur Recognition (Anm. zur Anerkennung) in die Stuben legen…

Im Übrigen soll im Kirchgang Büron bei aufgesetzter Busse niemand anderswohin zu Mühle fassen, als auf die Mühle zu Büron.

Hingegen ist dem Müller von Büron gestattet, dass er auch zu Triengen und Winikon zu Mühle fassen möge(siehe Erklärung). Wenn anders lautende Urkunden etwas herausgegeben worden seien, so sollen solche aufgehoben und kraftlos erklärt sein.

Das Buchenholz, soweit es zur Erhaltung des Mühlegeschirrs nötig ist, soll im Hochwald genüglich gezeigt und angewiesen werden. Auch die Urkunde von 1633 betreff des Eichenholzes sei bestätigt und zu Kraft erkannt.

Somit hatte Martin Lütolf nicht nur alle alten Rechte bestätigt bekommen, sondern auch quasi eine Exklusivität für das obere Surental. Alle Bauern im Kirchgang Büron (alle die in die Kirche von Büron gingen) mussten das Korn bei ihm mahlen lassen. Zusätzlich durfte er auch die Bauern in Triengen und Winikon bedienen. Der Trienger Müller hingegen durfte aber kein Getreide der Bauern von Büron mahlen!

Mittelalterliche Darstellung vom Weg des Getreides bis zur Mühle

Gemahlenes Getreide auf Pferdegespannen vor der alten Bäckerei Amrein um 1920

Nach seinem Tode wurde 1670 der älteste Sohn Kaspar zum Lehenmüller ernannt. Ihm gingen die Tugenden des Vaters ab. Vermutlich von eher gutmütiger, wenig intelligenter Art, entbehrte er der Initiative und Arbeitskraft. Er und seine Frau waren unfähig, neben einer wachsenden Kinderschar die Müllerei und den Landwirtschaftsbetrieb zu versehen. Als selbst die wohlgemeinte Hilfe des Vetters Melchior Häfliger den steten Niedergang nicht aufzuhalten vermochte, wurde Lütolf schliesslich das Lehen weggenommen. Wohin der völlig mittellose Mann mit seiner Familie zog, ist nicht bekannt. Jedenfalls verlor das Geschlecht Lütolf in Büron mit der Mühle auch seine frühere Bedeutung.

Im Falle Büron bevorzugte die Obrigkeit stets die erstgeborenen Söhne als Lehenmüller. Zweifellos haben aber auch die nachgeborenen das Handwerk erlernt. Wollten Sie nicht als Müllerknechte zu Hause bleiben, so mussten sie schon in jungen Jahren die Stammmühle verlassen. Von der Mühle Büron aus lässt sich denn auch ein Stück Unternehmergeschichte verfolgen. Von der zweiten Generation Lütolf in Büron wanderte einer der jüngeren Söhne aus, nämlich Kaspar, „Käch“ genannt. Er arbeitete als verheirateter Müllerknecht an verschiedenen Orten, so 1630 bis 1631 in Büron, 1632 in Buchs und 1635 wiederum in Büron. Danach muss es ihm gelungen sein, die Mühle Buchs zu erwerben.

Der mittelgrosse Betrieb genügte ihm offenbar nicht. Als 1643 die Grossmühle Mehlsecken in öffentlicher Versteigerung angeboten wurde, bewarb sich auch Kaspar, allerdings ohne Erfolg. Dennoch gab er den Gedanken an diese Mühle nicht auf.

Als sie 1650 wiederum versteigert wurde, kämpfte er erneut um ihren Besitz und bot tatsächlich den höchsten Preis, den in dieser Zeit eine Mühle je erzielt hat, nämlich 14 500 Gulden. Zwei Monate später hat er seine Buchser Mühle verkauft. Weil der dortige Käufer kein ausgebildeter Müller war, arbeitete Kaspars ältester Sohn Andres noch vierzehn Jahre als Müllerknecht in Buchs. Kaspar selbst zog mit seiner Familie nach Mehlsecken.

Dem Spitznamen „Käch“, was frisch, unternehmungs - lebenslustig bedeutet, machte er bis an sein Lebensende alle Ehre. Er liess sich vom Tod seiner Ehefrauen nicht brechen; übers Jahr hat er nach der Gepflogenheit der Zeit stets wieder geheiratet. Noch im Alter musste er sich sogar für fortgesetzten Ehebruch verantworten. 1665 kaufte er die Mühle Pfaffnau und setzte dort seinen zweitältesten Sohn Niklaus ein, der bisher in Mehlsecken neben dem Vater gearbeitet hatte und seinerseits schon Vater von drei Kindern war. Bereits im Jahr darauf starb Kaspar Lütolf unerwartet. Die Mühle Pfaffnau ging in den Besitz von Niklaus über; Mehlsecken hingegen fiel an den vermutlich wesentlich jüngeren Sohn Jakob.

Er führte den Betrieb – was eher selten vorkam – noch acht Jahre lang als lediger Mann, vielleicht zusammen mit weiteren Geschwistern, und heiratete erst 1674. Seine Nachkommen hielten sich auf dieser Mühle bis ins 19. Jahrhundert. Niklaus Lütolf auf der Mühle Pfaffnau starb noch in jungen Jahren schon 1673. Die Witwe Margaret Gut konnte das Erbe für ihre Söhne und Töchter bewahren. Von acht Kindern überlebten vier, die sich erst 1692 zu einer Erbteilung entschlossen. Der älteste Sohn Hans Kaspar kaufte seinen Bruder Jakob und die beiden Schwestern aus. Jakob liess sich noch im gleichen Jahr als Müllerknecht in Mehlsecken nieder.

Hans Kaspars Liederlichkeit und fehlender Fleiss hingegen brachten die Mühle Pfaffnau herunter, so dass sie nach seinem Tod – vermutlich starb er ohne überlebende Kinder – veräussert wurde. Nach dem Tode Hans Lütolfs in Büron hatten sich seine zwei ältesten Söhne Martin und Hans 1642 gemeinsam um das Mühlenlehen beworben. Martin wurde aber allein belehnt; dafür half er seinem jüngeren Bruder beim Aufbau einer eigenen Existenz. 1648 kauften die beiden die Aamühle in Schötz, die Hans schon im Jahr zuvor als Müllerknecht kennengelernt hatte.

Martins grosszügige Hilfe lohnte sich: Sein Bruder war tüchtig und verwaltete den Betrieb gut. Nachfolger wurde sein drittgeborener Sohn Paul, ein ebenso erfolgreicher Müller wie Getreidehändler. Wie sein Vater nahm er regen Anteil am Gemeinde- und Amtsleben: beide wurden zu Sechsern erwählt und waren damit Amtleute von nicht geringem sozialem Ansehen. Das zeigt sich unter anderem auch darin, dass Müller Paul Lütolf neben dem Pfarrer von Ettiswil als Wappenstifter in der Kapelle von Schötz auftrat. War ihm in Mühle und Gesellschaft Erfolg beschieden, so scheint ihn dagegen das Glück bei der Nachkommenschaft verlassen zu haben. Von den vier Knaben starben erwiesenermassen zwei als Säuglinge und einer im Alter von vierzehn; vom vierten ist nicht bekannt, ob er das Erwachsenenalter erreichte.

Als Paul Lütolf 1726 mit 72 Jahren starb, verkauften die Erben sogleich den gesamten Besitz. Käufer war Melchior Lütolf, Müllerssohn aus Knutwil. Nach seinem Tod im Jahre 1741 scheint die Schötzer Mühle endgültig aus den Händen der Lütolf gekommen zu sein.

Zweifelsohne ist diese Müllerfamilie, die zum Teil nacheinander, zum Teil gleichzeitig die Mühlen Triengen, Knutwil, Büron, Buchs, Mehlsecken, Schötz und Pfaffnau innehatte und sich schliesslich auf den beiden Grossmühlen Knutwil (Schaubern) und Mehlsecken bis ins 19. Jahrhundert hinein halten konnte, ein Paradebeispiel für frühes Unternehmertum.

Hier zwei „Lütolf- Anekdoten“ aus diesen Zeiten:

Jakob Lütolf von Mehlsecken wurde 1669 zweimal Vater von illegitimen Töchtern (Kirchenbücher Reiden). Im selben Jahr büsste man ihn mit 20 Gulden, weil er einem Mädchen die Ehe versprochen, mit ihm geschlafen, hernach aber „mit ir abgemacht“ hatte (Landvogteirechnung Willisau).

1670 wurde Barbara Häfliger, Ehefrau des Müllers Martin Lütolf in Büron, ihres bösen Mundwerks wegen zu 35 Gulden Busse verurteilt (Landvogteirechnung Büron-Triengen).

Während in der Romantik die Mühle in vielen Volksliedern besungen wurde, galt sie im Mittelalter als unheimlicher Ort und das Handwerk des Müllers oft als „unehrlicher Beruf“.

Die Menschen konnten sich einfach nicht vorstellen, dass nur die Naturkraft des Wassers die Mühle betrieb. Da mussten Geister, Kobolde, Nixen oder Nymphen die Hand im Spiel haben. Damit war für den Aberglauben, für Märchen und Sagen der Grundstein gelegt. Die Furcht vor der Maschine übertrug sich auf die Müller, denn die verstanden mit diesem Teufelswerk umzugehen. Zudem gab es Zweifel, ob beim Müller und seiner Mühle alles mit rechten Dingen zugehe und viele Leute sahen im Müller einen Betrüger.

Die Mühle war aber auch ein Ort des erotischen Geschehens. Dort trieben sich oft Prostituierte, Gaukler und Spielleute herum. Ob dies auch in Büron der Fall war, konnten wir nicht klären….

Der Pächter Hans Wyss

Nachdem Kaspar Lütolf das Lehen weggenommen wurde, führte Melchior Häfliger für kurze Zeit die Mühle.

1684 geht die Pacht an Hans Wyss, einen wohlhabenden Bauern aus Büron. Dies gab immer wieder Anlass zu Streitereien, da die anderen Bauern ihr Korn nur unwillig bei ihm mahlen liessen. Doch führte er die Mühle anfänglich mit viel Einsatz.

Das Lehen bestand aus der Mühle samt der Sagen, Stampfe und dem neuen Wasserfall, sowie „15 Mannwerch Heugewächs und dem Baumgartnen bei der Sage. Die 15 Mannwerch liegen aneinander und werden Müslimatt genannt und ist ein Schupflehen.“

Als Pachtzins ist vereinbart: „an Luzern 16 Mütt (Sack) Kernen nach Surseer Mass und dem Kirchherrn, dem Kirchmeyer und der Synode auch 10 Mütt (Sack) Kernen.“

1686 erhält er vom Rat des Kt. Luzern die Bewilligung für die Umbauarbeiten an der Mühle.

Im Staatsarchiv Kt. Luzern findet sich ein interessanter Memorial des Staatsschreibers Balthasar aus dem Jahre 1695, worin Hans Wyss daran erinnert wird, welche Rechte und Pflichten er mit dem Pachtvertrag übernommen hat:

„M. gn. H. (M. gnädigen Herren) werden ein Mandat nach Wetzwil, Etzelwil und Schlierbach erlassen, das die Aufsicht des Wässerns bei trockenen Zeiten dem Müller überlassen werden soll.

M. gn. H. geben ihm aus dem Bann und Gibelwald alles erforderliche Holz zum Bau, was sich da nicht findet, werden sie ihm zuwenden, doch in seinen Kosten, z. Bsp. das Eichenholz ab den Pfrundgütern.

Den Weiher wollen M. gn. H. diesmal in ihrem Namen aufwerfen lassen, nämlich den vorderen Teil. Für den hinteren, der mit der Zeit gemacht werden soll, stellen sie die Fronarbeiter. Die Kosten soll der Müller übernehmen, wofür ihm von m .gn. H. ein Fass Wein geschenkt wird.

Er soll auch die Prütschen (Wege) bei Weibel Schmidlins Matten und die anderen ob dem Weiher machen und erhalten.

Der Brunnen, den jetzt die Gemeinde genommen hat, gehörte vor diesem der Mühle. Der Müller liefert die Dünkel (hölzernes Wasserrohr) zu der Mühle.

Der Müller erbaut die zwei Trockenmauern an der grossen Wuhr (Wehr), Dielen daran und die Ausfüllung des Kessels, die Stampfmauren, Dachwand und an den Sellen und Stühlen was fehlt.- das Ribibett, Stein und Mauerdach und was daran von Nöten ist. In der Mühle baut er zwei Läufer und einen Boden neben dem Boden, der schon besteht und mit der Zeit wieder einen Läufer, item die Sarchen, Schämel und Trämel, die Wendelbäume etc. Im Haus die Dielen, Fenster und das Dach, in der Scheune den Boden, im Rossstall die Dachung und die Türe. Die Erhebung des Schweinestalles, die Untermauerung an der Sagen und deren Beladung und Deckung.

Er soll das Eck an der Hauptmauer machen lassen, dass es währschaft sei und keine Gefahr mehr bietet. Er soll auch die Matten in gehörigen Ehren haben.“

Dies alles kommt einer Totalrenovation gleich und zeigt, wie baufällig das Anwesen zu diesem Zeitpunkt gewesen sein muss. Offensichtlich deshalb suchte man wohl auch den tat- und zahlungskräftigen Hans Wyss als Pächter aus.

Für die Ausführung der Arbeiten stellte Luzern 400 Gulden in bar zur Verfügung und sicherte seiner Familie im Falle seines Ablebens noch 15 Jahre die Nutzung des Lehens zu.

Offensichtlich hielt Hans Wyss sich nicht an alle Abmachungen, denn er wurde mit dem Ratsherrenbeschluss von 1710 gebüsst. Auch beklagten sich die Büroner Grossbauern verschiedentlich über die schlecht geführte Mühle.

1711 wird das Mandat für die Twingmühle neu geordnet und Hans Wyss ist nicht mehr der Müller von Büron. Der Hausrat der Mühle wird später vom Seckelmeister der Stadt Luzern eingezogen.

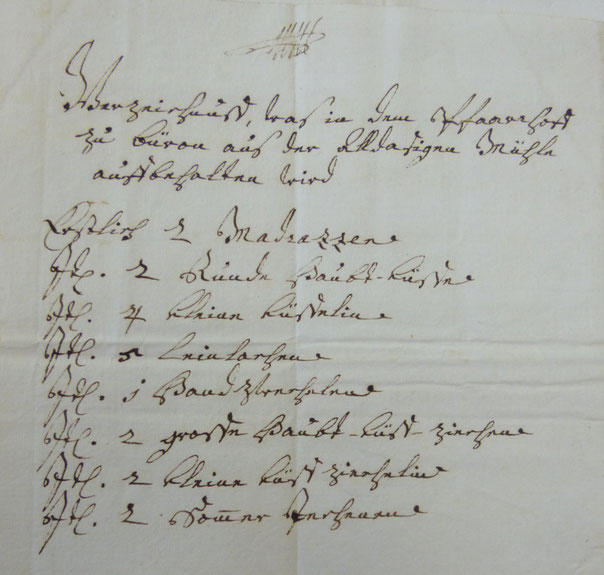

Welch arme Zeiten dies gewesen sein müssen zeigt ein Dokument auf dem die Gegenstände aufgezählt wurden. Lediglich 2 Matratzen, 2 runde Kopfkissen, 4 kleine Kissen und Leintücher in diversen Grössen waren in der Mühle abzuholen

Originalkopie aus Staatsarchiv Luzern

Das Weibelgeschlecht Pfenniger

1720 geht die Pacht an zunächst an Adam Pfenniger, ab 1748 dann an Jost Martin Pfenniger, Tragerei (Statthalter) in Büron.

Am 19. Februar 1755 klagt Xaver Huber, Müller zu Triengen, gegen den Statthalter Jost Martin Pfenniger, Müller zu Büron, der letztere ziehe ihm (Huber) „durch Miet und Gab die Kunden in Triengen ab, da es überhaupt doch schon unbillig sei, dass der Müller von Büron in den Trienger Bezirk fahren könne, der Trienger aber nicht nach Büron.“

Der Müller von Büron beruft sich darauf, dass die Mühle zu Büron eben die ausserordentliche Eigenschaft einer obrigkeitlichen Zwingmühle habe. Er beruft sich zum Schutze seiner Rechtsamen auf seine Urkunde von 1642 und des Regress, welches ihm 1748 erteilt wurde.

Die gg. HH Oberen anerkennen: „Die alten Rechte der obrigkeitlichen Zwingmühle Büron seien bestätigt. Mithin dem Müller zu Triengen nit in dem Bürer, wohl aber dem Müller zu Büron in dem Trienger Bezirk zu Mühle fassen erlaubt sei.“

Jedoch mit der Bedingung, dass er “in keinerlei Weis, weder durch Mieth noch Gab (als sogen. Staub, Krösch, Vogelheu) dem Müller zu Triengen seinen Kunden abziehe.“ Letzteres bei 15, im Wiederholungsfalle bei 20 Thalern Busse, ja sogar schliesslich bei der Beraubung des Lehens.

Allen fremden Müllern sei es neuerdings verboten im Amte Büron-Triengen zu Mühle zu fassen, wohl aber ist der Handel um Korn auf Begehren der Verkäufer gestattet.

Am 19. Mai 1759 wurde alt Statthalter Jost Martin Pfenniger vom Landvogt zur Zahlung von 15 Thalern gebüsst, weil er seinen Kunden in Triengen Staub gebracht hatte. Die Obrigkeit von Luzern hebt dieses Urteil jedoch auf mit der Begründung: Ein Zwingmüller von Büron soll sich hinsichtlich seiner Kunden zu Triengen so verhalten wie der Müller von Triengen.

Mit dem Zerfall des “ancien régime“ im Jahre1789 wurde auch der Stand Luzern neu geregelt. Pachtverträge wurden aufgelöst und Besitztümer verkauft.

1790 ersteigert Josef Pfenniger die Mühle für 14300 Gulden. Damit war die Ära der Pachtverhältnisse beendet und die Mühle wurde Privateigentum. Bereits 1722 hatte das Geschlecht der Pfenniger, auch Burgers genannt, die Burg und den Burghügel gekauft.

Der Kaufbrief aus dem Jahre 1790

1791 wird Josef Pfenniger erlaubt, trotz Einsprache des Josef Häller, Müller zu Triengen, ein neues Wasserfall- und Mahlhäuschen zu bauen

Die Gebrüder Pfenniger waren bis 1846 als Besitzer auf der Mühle und unterhielten auch eine Backstube. Von 1860 bis 1880 war ein Joseph Zust als Müller tätig.

Ab 1895 wurde Emil Stocker als Müller von Büron im Handelsregister eingetragen.

Das Handelsregister war damals eine ganz neue Institution und wurde mit der Einführung des Schweizerischen Obligationenrechtes (OR) im Jahre 1880 notwendig.

Auch Stocker betrieb eine Bäckerei. Diese befand sich im südlichen Teil des Mühlegebäudes, dort wo heute die Zapfsäulen der Tankstelle stehen. Daneben waren der Verkaufsladen und eine Wohnung.

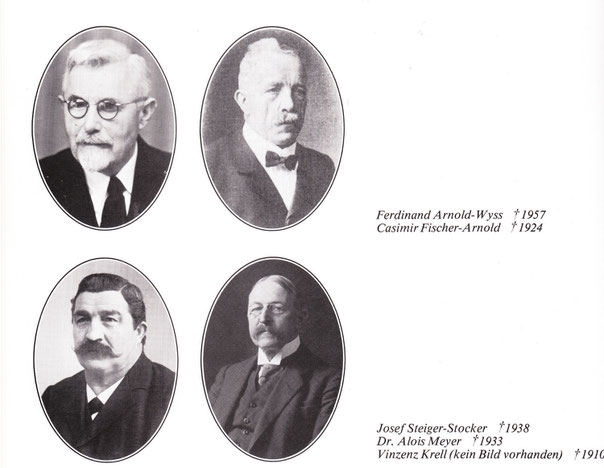

Die Geschäfte liefen jedoch nicht mehr gut oder Stocker hatte sich mit den Investionen übernommen. Auf jeden Fall verkaufte er 1901 die Liegenschaft „Mühle“ inkl. 429 Aren Galgerain für SFr. 55'000, -- an die Investoren Ferdinand Arnold- Steiger (Wirt zur Brauerei, Büron), Casimir Fischer- Arnold (Fabrikant der Weberei, Büron), Josef Steiger- Stocker (Viehhändler, Büron), Dr. Alois Meyer (Triengen) und Vinzenz Krell (Fürsprecher, Triengen).

Besagter Emil Stocker zog daraufhin mit seiner Familie nach Zürich um und gründete erneut eine Bäckerei, welche bis an den heutigen Tag existiert und gar über mehrere Filialen verfügt.

Die Gründer der Arnold & Companie (ACO)

Fasziniert vom neuen Energieträger Elektrizität wurden am 9. Febr. 1902 die Weichen für die Zukunft gestellt. Der Bau eines Elektrizitätswerkes und der Betrieb einer Bürstenholzfabrik wurden beschlossen. Es wird bestimmt, dass Ferdinand Arnold den Betrieb führen solle.

1903 wird der Bau der elektrischen Anlage für das EW in Angriff genommen und entsprechend Ausrüstungsvorschläge von der Maschinenfarbrik Oerlikon und der BBC, Baden angefordert. Der Beschluss über den Bau eines Elektrizitätswerks wird am 5. Juli gefasst. Anschliessend wird der Vertrag über die Erstellung einer ersten Wasserzuleitung für das Kraftwerk abgeschlossen. Bei der Firma Bell in Kriens wurde eine Turbine bestellt.

Die Firma Benninger aus Zürich richtete die Druckleitung, die Turbine und den Regulator ein. Schon im August 1903 beginnen die Arbeiten für die Freileitungen und der Hausinstallation. Im Dezember bestellt das junge Unternehmen 420 Glühlampen in Zürich.

Um auch Bad Knutwil, zu jener Zeit ein international bekannter Badekurort, mit Strom beliefern zu können, wurde ein Liefervertrag zu einem Stromzins von jährlich SFr. 700,-- abgeschlossen. Ein ähnlicher Vertrag wurde mit der Kirchgemeine Büron unterzeichnet.

Im Jahre 1904 war es dann endlich soweit: Das Zeitalter der Elektrizität im Surental hatte begonnen und in Büron brannten die ersten Glühbirnen.

Das EW Büron mit den Isolatoren für die Stromverteilung auf dem Dach.

Rechts sichtbar der Anbau des Mühlebetriebes und mit Holzlager.

Ein Kraftwerk benötigt unbedingt eine konstante Wasserversorgung. Da dies beim alten Risiweiher nicht gewährleistet war, wurde 1905 im Weiherfeld ein neuer grösserer Weiher ausgehoben: unser heutiger Mühliweiher. Zusätzlich wurde eine neue Druckleitung bis zum EW Büron erstellt.

Schon 1915 begann eine intensive Zusammenarbeit mit den Centralschweizerischen Kraftwerken (CKW). Auf dieses Datum fällt auch die erste öffentliche Strassenbeleuchtung für die Gemeinde Büron. Diese ersten zwei stationären Beleuchtungen mittels so genannten Kohlenbogenlampen wurden beim Dorfplatz und bei der Kirche aufgestellt.

Belegschaft in den 20er Jahren: Müller, Schreiner, Elektriker

Über Jahrzehnte bewahrte das Elektrizitätswerk die Autonomie. Bis 1995 wurden die Zähler vom EW Büron abgelesen und der Stromverbrauch fakturiert. Nach der Übernahme des Kraftwerkes durch die CKW erlosch dieser Geschäftszweig.

Die Produktion von Bürstenhölzern wurde im Jahr 1964 wegen schlechter Marktlage eingestellt.

An Stelle des Holzlageschopfes wurde 1964 ein Wohn- und Geschäftshaus erbaut. Dieses beherbergte im Parterre die Bäckerei und nebenan die Drogerie Gassmann (später Schär). Heute befindet sich in beiden Räumlichkeiten die bereits genannte Pizzeria.

Der dritte Geschäftszweig, sozusagen das Kerngeschäft, war der Betrieb einer Futtermühle. Der Absatz von selber gemahlenem Getreide zu Fütterungszwecken florierte über Jahrzehnte in unserer landwirtschaftlichen Umgebung. Es wurde hauptsächlich Futter für Vieh, Schweine, Hühner und Kaninchen produziert. 1966 wurde in ein grosses Futtermittel Silo investiert. Kaum jemand, der nicht den grün-gelben Lastwagen mit der Aufschrift „Arnold & Co AG, Büron“, später ACO, gekannt hätte.

Geschäftsleitung 1978: v.l.r. Felix Arnold, Protokollführer; Richard Arnold sr. Geschäftsführer; Josef Randegger, Präsident; Alphons Fischer, Mitglied, Richard Arnold, Mitglied

Aber auch dieses Kapitel ging zu Ende. 1992 fusionierten die ACO mit der Nährkosan AG und 2006 wurde die Futtermühle an die Vital AG Oberentfelden verkauft. Diese stellte noch ein Zeit lang Spezialitäten in der Mühle her, bevor auch dies aufgegeben wurde. Heute gehören die Liegenschaften der ABN AG und werden in vierter Generation als Immobilienanlage verwaltet.

Die Angestellten der Futtermühle mit letzten Betriebsleiter Paul Arnold rechts

Heute stehen nur noch die alten Gebäudes der alten Mühle und der Futtermittelhandlung. Die Tankstelle der ACO wurde im Zuge des Dorfbachausbaus abgerissen. Roland Arnold, der Sohn von Richard Arnold ist mit seiner ABN AG mittlerweile Eigentümer der Mühle und plant eine eine Arealüberbauung.

Quellenangaben: Luzerner Historische Veröffentlichungen Band 8: "Müller und Mühlen im alten Staat Luzern"

Rechts-, Wirtschafts- und Sozialgeschichte des luzernischen Landmüllergewerbes, Anne-Marie Dubler

Mit Genehmigung Josef Lütolf, Denia- Spanien

Jubiläumsschrift Arnold & CO von 1978 V.S. 2019