Archäologische Fundstellen in Büron Ausgabe Dezember 2017

Wer den Zonenplan von Büron genauer anschaut, der wird rot schraffierte Flächen finden mit dem Hinweis:“ Archäologische Fundstelle“. Doch was genau wurde hier gefunden, was verbirgt sich hinter der Bezeichnung “ Archäologische Fundstelle“.

Bei den Gebieten handelt es sich um Funde aus zwei unterschiedlichen Zeitepochen:

a) die Grabstellen im Giebelwald und an der Längmoosstrasse

b) die Ausgrabungen zu einem römischen Gutshof im Gebiet Muracher, sowie Funden einer römischen Wasserleitung im Bifang.

A. Keltische Grabstätten aus der frühen Eisenzeit (Hallstattzeit)

- Geschichtlicher Hintergrund -

Die Bezeichnung Kelten kommt vom griechischen "keltoi", welche Herodot das erste Mal um 450 vor Christus verwendet und soll so viel heissen wie "die Tapferen", "die Kühnen".

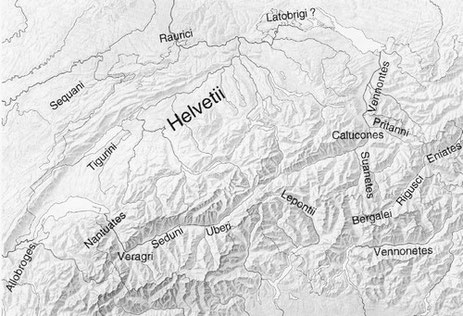

Die Volksgruppe der Kelten kam ursprünglich aus dem Raum rund ums das Schwarze Meer und sie verbreiteten sich von Osten her im Laufe der ersten zwei Jahrtausende v. Chr. über ganz Europa aus. Sie waren weder ein homogenes Volk, noch waren sie zentral organisiert. Nie hatten sie einen von allen Seiten akzeptierten Führer oder gar einen Staat und sie werden als kriegerische Stämme beschrieben.

Im Schweizerischen Mittelland, so auch in Büron, wurden die Helvetier sesshaft

Die Kelten besassen schon sehr früh ein hoch entwickeltes Wirtschaftsleben. Sie züchteten Schweine und Rinder und bauten Getreide und Hülsenfrüchte an.

Besonders zeichnete sich die keltische Wirtschaft durch die Metallindustrie aus. Neben Kupfer und Zinn welche sie zu Bronze verarbeiteten, gewannen die Kelten auch Gold und Silber. Das wichtigste Metall für sie war allerdings Eisen, das sie für alle alltäglichen Dinge und auch für die Waffenproduktion verwendeten.

Die keltische Eisenindustrie besass im 1. Jahrhundert vor Christus gar das Ausmass von Grossbetrieben. Ein weiterer wichtiger Rohstoff, den die Kelten unter Tage gewannen, war Salz. Die Stollen von Hallstatt, was so viel wie "Salzstadt" heisst, wurden bereits im 6. Jahrhundert v. Chr. zum Teil mehr als 200 Meter tief in die Erde getrieben. Nach diesem Ort in Österreich wurde denn auch die ganze Zeitepoche als Hallstattzeit benannt und aus dieser Zeit stammen auch die Funde in Büron.

Da unsere Region jedoch über keine nennenswerten Bodenschätze verfügt, werden die hier ansässigen Kelten wohl hauptsächlich Land- und Viehwirtschaft betrieben und ihren Überschuss im Tauschhandel dargeboten haben.

Die Religion der Kelten

Unsere Vorfahren kannten Begriffe wie, „Bora“ für Wasser bzw. „Bior oder Burn“ für Quelle und „Byren“ für Berg. Die Ortsbezeichnung „ Büron“ könnte demnach „die Bergquelle in deren Nähe gesiedelt wurde“ oder der „Wohnplatz am Wasser“ bedeuten.

Die Kelten verehrten die verschiedensten Naturgewalten: Berge, Flüsse,

Quellen und Bäume. Die Opfer wurden an speziellen Opferstätten dargebracht, zum Beispiel unter Eichen. Bekannt sind die Megalith-Bauten der Kelten - mächtige Steine, in strenger Ordnung nach den

Gestirnen ausgerichtet.

Die Gesellschaft der Kelten gliederte sich in Druiden (Priester), Krieger und das gemeine Volk. Das Druidentum war ein Mysterienkult. Der Zugang zu spirituellem Wissen war einer kleinen Elite vorenthalten; vieles blieb geheim und alles wurde nur mündlich überliefert.

Ihre Toten bestatteten sie in Steingräbern und Grabhügeln vorzugsweise an erhöhter Lage.

Die Gräber wurden zusätzlich mit Steinen, Steinkreisen oder Dolmen versehen

Solche Hügelgräber mit Steinansammlungen findet man auch heute noch auf dem Giebelgrat und beim Längmoos. Es gleicht einem Erlebniswandern den Gibelwald auf verschlungenen Wegen zu durchstreifen und nach solchen Grabstellen zu suchen.

Doch Obacht! Es ist streng verboten, eigenhändig mit Hacke und Schaufel nach archäologischen Fundstücken zu graben.

Der Giebelwald ist gekennzeichnet durch einen Moränenwall, der durch die Vergletscherung in der Würmeiszeit (ca. vor 150‘000-10‘000 Jahren) entstanden ist.

Seit dem frühen 20. Jahrhundert ist bekannt, dass sich auf diesem Wall Hügelgräber befinden. Die Grabhügel wurden noch nie wirklich wissenschaftlich untersucht, die wenigen bekannten Funde und Hinweise stammen grösstenteils aus illegalen Grabungen des letzten Jahrhunderts. Die überlieferten Funde wie auch die Grabform lassen jedoch eine Datierung in die Hallstattzeit ( ca. 800- 450 v. Chr.) zu. Nicht bekannt ist, wo die Kelten damals genau gesiedelt haben.

Da das gesamte Surental zu jener Zeit jedoch mehrheitlich versumpft, die Hänge bewaldet und für eine landwirtschaftliche Nutzung unbrauchbar waren, kann davon ausgegangen werden, dass nur die ebenen Flächen benutzt und besiedelt waren. Das waren vor allem die höheren Bereiche des heutigen Unterdorfes, wie auch die guten Äcker zwischen Längmoos und Weiherfeld gelegen.

Mitte des letzten Jahrhunderts fanden Raubgrabungen oder wie man heute sagen würde Vandalenakte statt. Zu diesen Verwüstungen können wir im „ Jahrbuch der Schweizerischen Gesellschaft für Ur- und Frühgeschichte“ von 1945 folgendes nachlesen:

„Im Jahre 1935 haben einige junge Leute, angeregt durch den Schulunterricht, Grabhügel in der Gemeinde Büron ausgeraubt. Nach Abschluss ihrer Tätigkeit sollen weitere Leute der Gemeinde den grössten dieser Hügel im Giebelwald sogar mit Dynamit traktiert haben. Natürlich wurde das ganze gefundene Inventar durcheinandergeworfen, zum Teil zerstört. So ist vom Verbleib der gefundenen Urnen nichts mehr bekannt. Des trostlosen Trümmerhaufens hat sich das Heimatmuseum Schötz angenommen und ihn angekauft. Wir verdanken Herrn C. Beck noch einige Aufschlüsse, wie er sie sich bei den Raubgräbern verschaffen konnte und geben seine Angaben und Beobachtungen im Gelände wieder.

1. Giebelwald: Grosser Tumulus, mit Dynamit behandelt. An ihn schliessen sich in nordwestlicher Richtung, stets oben auf dem Hügelkamm weitere Tumuli an, mindestens deren fünf. Es sollen zwei Gräber dieser Gruppe zerstört worden sein.

Grab 1: Skelettgrab mit 3 Lanzenspitzen, 1 Schwert, 1 Tongefäss. Hügel ca. 3 m hoch. Grab 2: Höckergrab mit Dolch, Silberschnalle und Schwert.

Wie schon 1935, so auch wurde auch in den Jahren danach immer wieder fleissig gebuddelt. Obwohl dies bereits seit 1912 verboten ist, wurden archäologische Schutzzonen erst viel später eingerichtet. Im sehenswerten archäologischen Museum von Schötz liegen die geretteten Fundstücke aus den Raubgrabungen. Zudem wurden zwei vollständige Skelette geborgen, welche derzeit im Rahmen einer Doktorarbeit im Institut für Rechtsmedizin der Uni Bern genauer untersucht werden.

Lanzenspitzen

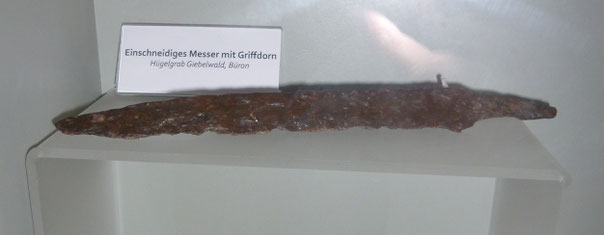

Einschneidiges Messer mit Griffhorn

Halsringe und Tonarmband

1. Längmoos: Grabhügel von 2-3 m Höhe, Skelettgrab mit Tonarmband, 2 Halsringen, 1 Armspange, 2 Lanzenspitzen, 1 Gefäss.

Bei einer Begehung der Kantonsarchäologen im Jahre 2013 konnten jedoch immer noch diverse intakte Grabhügel lokalisiert werden. Vereinzelt findet man sogar aufgestellte flache Steine, welche an Grabstelen erinnern. Wahrscheinlich wurden diese aber später aufgestellt. Auffallend sind vereinzelte dominante Grabhügel und in deren Nähe wiederum grössere Steinansammlungen. Dies deckt sich mit dem damaligen Brauch, im Randbereich der Hügel nachträglich weitere Tote zu bestatten, welche oft einfach nur mit wenig Erde und Steinhaufen überdeckt wurden.

Gut erhaltener Grabhügel auf dem Giebelgrat

Mit Buchen überwachsener Grabhügel an der Längmoosstrasse

Über das Schicksal unserer keltischen Vorfahren

Mitte des 1. Jahrhunderts v. Chr. verliessen viele keltischen Stämme ihre Schweizer Siedlungsgebiete um neuen Lebensraum in Gallien, dem heutigen Frankreich zu suchen.

Julius Cäsar besiegte die Helvetier in der Schlacht von Bibracte (Burgund), wobei mehr als die Hälfte der 350‘000 Kelten umkamen. Den Rest schickt er zurück und schloss mit ihnen ein Bündnis. Helvetien wurde dadurch zur römischen Provinz und bot der Bevölkerung Schutz gegen die andauernden Einfälle germanischer Stämme.

Nach dem Niedergang des römischen Reiches um 400 n.Chr. siedelten sich in unserer Region dann die Alemannen an und verdrängten oder vermischten sich mit den hier ansässigen Kelten. Daher ist es auch nicht verwunderlich, dass sämtliche Flurbezeichnungen in der Gemeinde Büron alemannischen und nicht keltischen Ursprungs sind: das Recht des Stärkeren! Von der Keltenzeit ist also nichts geblieben, ausser den Hügelgräbern im Giebelwald.

Notgrabung 2022

Auf Grund Illegaler Aktivitäten an einem der Grabhügel startete die Kantonsarchäologie im Jahre 2022 eine Notgrabung. Hierbei kam ein Körpergrab (Skelett) aus der jüngeren Eisenzeit mit weiteren Beigaben zum Vorschein.

Laut den Anthropologen handelt es sich um eine männliche Bestattung, was sich mit den weiteren Funden deckt. Neben dem Schädel kamen drei eiserne Lanzenspitzen als Bündel sowie ein Dolch mit Resten der Dolchscheide zum Vorschein. Die Funde waren äusserst fragil und mussten als Block (eingegipst) geborgen und im Labor freigelegt werden.

Solch gänzlich erhaltene Köpergräber aus der älteren Eisenzeit um 600 v.Chr. sind selten.

Fotos der Fundsituation

V.S. 2017 + 2022